日本の暮らしと文化を支えた桑

ストーンについて知りたい

先生、桑について調べていたら『扶桑』という言葉が出てきたんですが、これはどういう意味ですか?

宝石・ストーン研究家

いい質問だね。『扶桑』は古代中国の考え方で、太陽が昇ってくる東の果てにあるとされた神木だよ。桑か、桑に似た葉を持つ木だと考えられていたんだ。

ストーンについて知りたい

へえー、桑が神木ってすごいですね!どうして桑が神聖なものとされたんですか?

宝石・ストーン研究家

それはね、古代中国では絹を作るために蚕を育てていたんだけど、蚕は桑の葉しか食べないんだよ。だから、絹を作るのに欠かせない桑は、とても大切なものと考えられていたんだ。その影響で日本でも桑は神聖なものとされたんだよ。

桑とは。

「宝石やパワーストーンに使われる『桑』という言葉について説明します。桑は、東アジア生まれの、葉の広い木です。日本にもたくさん生えていて、蚕のエサとして昔から養蚕に使われてきました。蚕を育てるには、畑に植えて低く育てた桑を使いますが、本来は10メートルを超えるほど大きく育つこともあります。木目が美しく、つやがありながら硬くて曲がりにくいため、高級な木材として、江戸時代に使われた小物や仏壇などに使われてきました。正倉院にも、桑でできた碁盤や楽器が保管されています。昔の中国では、絹を作る上で欠かせないものとして、桑はとても大切にされていました。紀元前、今から約2000年以上前に書かれた地理の本『山海経』には、太陽が昇る場所を東の果てにある「扶桑」と書いており、この「扶桑」は桑か、桑に似た葉を持つ神聖な木だと考えられています。中国から養蚕を教えられた日本でも、同じように桑を神聖なものとして扱っていました。しかし、明治時代以降に養蚕が盛んになると、桑は私たちの身近な木になりました。面倒なことから逃れたいときに使う「くわばらくわばら」という言葉も、もともとは「桑原桑原」と書き、雷が桑の木を嫌うという話から生まれたおまじないだったと言われています。養蚕は衰退してしまいましたが、最近では桑の実の栄養が見直され、健康によい食べ物として人気が出てきました。また、桑を使った特産品を作るなど、町おこしにも役立っているそうです。」

蚕のえさとして

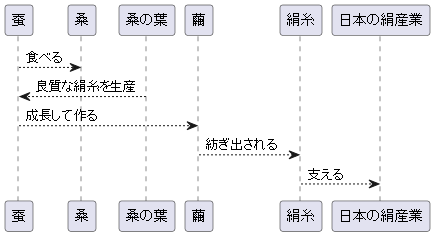

蚕は古くから日本で飼育されてきた虫ですが、その蚕が食べるものといえば桑の葉です。蚕は桑の葉しか食べることができず、良質な絹糸を生産するためには、新鮮な桑の葉を十分な量与えることが重要です。

桑は東アジアが原産の落葉樹で、日本各地の山や野原に自生しており、古くから人々の生活と密接に関わってきました。高さは10メートルを超えることもあり、成長すると太い幹と大きく広がる枝が特徴です。蚕を飼育するために畑に植えて低木の状態に保たれることが多いですが、本来は高く成長する木なのです。

春になると桑は新しい葉を茂らせます。蚕を飼育する農家の人々は、その葉を丁寧に摘み取って蚕に与えます。蚕は桑の葉をむしゃむしゃと音を立てて食べ、すくすくと成長して立派な繭を作ります。そして、その繭から美しい絹糸が紡ぎ出されるのです。このように、蚕と桑は切っても切れない関係にあり、日本の絹産業を支えてきました。

高級木材として

桑の木は、その美しい木目と艶が人々を魅了してきました。硬く、年月を経ても形が変わらないことから、古くから高級木材として重宝されてきました。特に、江戸指物や仏壇の材料として、その価値は高く評価されてきました。江戸指物は、その精巧な作りと美しい木目が特徴ですが、桑の木はその美しさを最大限に引き出すのに最適な材料だったのです。また、仏壇は、ご先祖様を祀る大切な場所であり、永くその形を保つ必要があるため、桑の木の堅牢さはまさにうってつけでした。

さらに、桑の木の価値を証明するものとして、正倉院宝物殿に、桑の木で作られた碁盤や楽器が納められています。正倉院は、千数百年もの間、貴重な宝物を守り続けてきた場所であり、そこに桑の木が使われているということは、その品質の高さ、そして文化的な価値の高さを物語っています。現代でも、桑の木は高級家具や工芸品などに用いられ、その美しい木目と堅牢さは、多くの人々に愛され続けています。

| 特徴 | 用途 | 具体例 |

|---|---|---|

| 美しい木目と艶、硬く丈夫 | 高級木材として珍重 | 江戸指物、仏壇、家具、工芸品 |

| 特に、精巧な作りや、永く形を保つ必要があるものに使用 | – | 正倉院宝物の碁盤や楽器 |

神聖な木として

古くから中国では、絹糸を作るために欠かせない貴重な木として、桑は大切にされてきました。絹糸は、中国を代表する重要な産物であり、その生産には桑の葉が欠かせませんでした。蚕が桑の葉を食べて成長し、繭を作ることで美しい絹糸が得られるからです。 紀元前3世紀頃に書かれた中国の地理書『山海経』には、太陽が昇る東の果てに「扶桑」と呼ばれる場所があり、そこには桑、または桑に似た葉を持つ神木があると記されています。 このことから、中国では桑が太陽と結びつけられ、神聖なものとして崇められていたことがわかります。 一方、中国から養蚕の技術を伝えられた日本でも、桑は特別な木として扱われてきました。 古来より、日本の各地には「おしら様」や「神桑」と呼ばれる、神聖な木として祀られた桑の木が存在します。 蚕を育てる家では、桑の木に神が宿ると信じ、豊作を願って大切に育ててきました。 このように、桑は中国と日本で共通して神聖な木とされ、人々の生活や信仰に深く関わってきたのです。

| 国 | 桑の役割 | 信仰 |

|---|---|---|

| 中国 | 絹糸生産(蚕の餌) | 太陽と結びついた神聖な木 「扶桑」という神木が存在 |

| 日本 | 絹糸生産(蚕の餌) | 神聖な木として祀る 「おしら様」「神桑」など |

身近な存在に

かつて日本の主要産業であった養蚕業。その養蚕業で蚕のエサとして欠かせなかったのが桑の葉です。明治時代、養蚕業が盛んになると、桑は全国各地で栽培されるようになり、人々の生活に深く根付いていきました。日本の原風景として、桑畑で農作業をする人々の姿が思い浮かぶ人もいるのではないでしょうか。

桑は、その葉を蚕に与えるだけでなく、果実である桑の実を食べることもできます。桑の実は甘酸っぱく、ジャムや果実酒などに加工されてきました。また、桑の葉はお茶として楽しまれたり、漢方の生薬としても利用されてきました。このように、桑は様々な用途で人々の生活を支えてきたのです。

「くわばらくわばら」という言葉は、現在では面倒なことを避けたいときに使われますが、元々は「桑原桑原」と書き、雷よけのおまじないとして使われていました。これは、雷が桑の木を嫌うという言い伝えに由来しています。

現代では、養蚕業の衰退とともに桑畑の姿を見る機会は少なくなってしまいましたが、「くわばらくわばら」という言葉や、桑の実を使った伝統的な食べ物などを通して、桑は今もなお、私たちの生活の中に息づいていると言えるでしょう。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 養蚕との関係 | 蚕のエサとなる。明治時代に養蚕が盛んになり、全国で栽培されるようになった。 |

| 桑の実の利用 | 甘酸っぱい果実で、ジャムや果実酒などに加工される。 |

| 桑の葉の利用 | お茶や漢方の生薬として利用される。 |

| 文化との関係 | 「くわばらくわばら」という言葉は、雷よけのおまじないで、桑の木に雷が落ちないという言い伝えに由来する。 |

| 現状 | 養蚕業の衰退とともに桑畑は減ったが、言葉や食べ物を通して現代でも桑は生活の中に息づいている。 |

桑の新たな魅力

かつて日本の主要産業として栄えた養蚕業。その養蚕業にとって欠かせない存在であったのが桑です。蚕のエサとして長い間人々に大切に育てられてきました。しかし、時代の流れとともに養蚕業は衰退し、それに伴い桑の存在感も薄れていきました。

しかし近年、桑は新たな魅力で注目を集めています。特に、その果実である桑の実は、栄養価の高さからスーパーフードとして人気が高まっています。桑の実には、鉄分やカルシウム、ビタミン類、ポリフェノールなど、健康に良いとされる成分が豊富に含まれています。さらに、近年はその効能にも注目が集まっており、生活習慣病の予防や美容効果などが期待されています。

また、桑は地域活性化の切り札としても期待されています。かつて養蚕で栄えた地域では、その歴史や文化を生かし、桑を使った特産品開発が盛んに行われています。桑の実を使ったジャムやジュース、お菓子、お茶などが人気を集めており、観光客誘致の一助となっています。

このように、桑は単なる植物ではなく、健康や美容、そして地域活性化にも貢献する可能性を秘めた存在として、再び脚光を浴びています。忘れ去られた存在から、時代のニーズに応える新たな価値を生み出す存在として、今後の更なる活用が期待されます。

| 内容 | |

|---|---|

| かつての役割 | ・養蚕業の衰退とともに存在感が薄れた。 |

| 桑の価値 | ・栄養価の高いスーパーフードとして注目されている。 ・健康効果や美容効果が期待されている。 ・地域活性化の切り札として期待されている。 |

| 具体的な例 | ・桑の実を使った特産品開発 (ジャム、ジュース、お菓子、お茶など) |